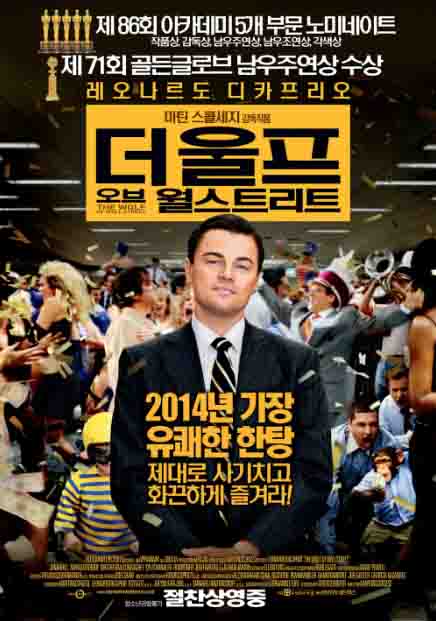

2013년 개봉한 영화 《더 울프 오브 월스트리트(The Wolf of Wall Street)》는 실존 인물 조던 벨포트의 회고록을 바탕으로 한 작품입니다. 감독은 마틴 스코세이지, 주인공은 레오나르도 디카프리오가 맡아 이 시대 자본주의의 광기와 인간의 욕망을 강렬하게 그려냈습니다.

조던 벨포트의 감정 변화로 본 스토리 전개

1. “성공할 수 있어!” – 불안 속의 열망

조던의 첫 장면은 매우 순수합니다. 그는 단지 성공하고 싶었습니다. 가난한 환경에서 벗어나고 싶은 열망, 사회적으로 인정받고 싶은 욕구, 아내에게 더 나은 삶을 제공하고 싶은 진심이 있었습니다. 그의 첫 직장인 투자은행에서는 선배의 조언을 따라야만 했고, 블랙 먼데이(1987년 주가 대폭락)를 겪으며 해고됩니다. 이 시기의 조던은 매우 불안하고 위축되어 있으며, 동시에 “다시 일어서야 한다”는 절박한 의지에 불타오릅니다. 여기서 우리는 가난한 청년의 뜨거운 열정을 봅니다.

2. “세상을 가질 수 있어!” – 탐욕과 도취

조던은 ‘스트래튼 오크몬트’라는 회사를 세우고, 펌프 앤 덤프(주가 조작) 방식으로 주식을 팔기 시작합니다. 여기서부터 그는 단순한 열정을 넘어 탐욕이라는 감정에 휩싸이기 시작합니다. 돈이 쌓이자 그는 더 많은 것을 원하게 되고, 직원들에게도 “그 누구보다 빠르게, 누구보다 강하게” 돈을 벌라고 독려합니다. 람보르기니, 요트, 대저택, 마약, 파티, 섹스... 이 시기 조던은 절정의 도취 상태에 빠져 있습니다. 돈이 모든 것을 가능하게 한다고 믿었고, 세상을 지배하는 것 같은 착각 속에 살게 됩니다. 그러나 이때부터 그의 내면은 점차 불안정해지고, 무너지는 자신을 감추기 위해 더 과하게 웃고, 더 크게 소리치는 모습이 나타납니다.

3. “이건 나도 어쩔 수 없어...” – 불안과 죄책감

FBI가 그의 회사를 수사하기 시작하면서 조던은 처음으로 공포를 느낍니다. 그는 외적으로는 여전히 화려한 척하지만, 눈빛과 행동에는 서서히 불안감이 번집니다. 아내와의 갈등, 직원들과의 갈라짐, 마약에 의존하는 자신, 그리고 무엇보다 “자신이 지금까지 이룬 것들이 불법과 기만 위에 세워졌다는 사실”을 마주하며 조던은 죄책감을 느끼기 시작합니다. 하지만 이 감정에 정면으로 맞서기보다는, 더 깊이 현실 도피로 빠져들며 상황을 악화시킵니다.

4. “난 진심이었어...” – 사랑의 붕괴

조던의 인생에서 가장 감정적인 장면은 아내와의 이혼과 아이와의 이별입니다. 그는 갑자기 이혼을 통보당하고, 딸마저 떠나보내야 할 때 비로소 무너집니다. “난 당신을 진심으로 사랑했어.”라고 외치며 뒤따라가다 결국 체포되는 장면은, 영화 전체에서 가장 감정적으로 무너진 그의 얼굴이 드러나는 순간입니다. 여기서 우리는 조던이 단순한 탐욕의 화신이 아니었다는 것을 알게 됩니다. 그 역시 사랑을 갈망했고, 가족을 원했고, 감정을 느끼는 인간이었습니다. 다만, 자신의 욕망을 제어하지 못한 것이 그를 파멸로 이끈 것입니다.

5. “이게 나의 사명이야.” – 허무 속의 미련

영화 마지막 장면은 조던이 강연자로 무대에 서 있는 모습입니다. 그는 여전히 사람들에게 “어떻게 하면 돈을 벌 수 있을지”를 알려주고 있습니다. 이 장면에서 조던은 더 이상 과거처럼 화려하지 않습니다. 겉으로는 밝아 보이지만, 그의 눈에는 허무함과 씁쓸함이 맴돕니다. 동시에 그는 여전히 돈의 매력에서 벗어나지 못한 모습을 보입니다. 그는 이제 범죄자가 아닌 ‘동기부여 연설가’가 되었지만, 여전히 “무언가를 팔아야 하는 사람”입니다.

조던이 돈을 벌었던 방식은?

1) 펜니 스탁(Penny Stock) 판매

펜니 스탁이란? 일반적인 주식시장에서 거래되지 않는 1주에 5달러 미만의 초저가 주식입니다. 대부분 작은 회사, 검증되지 않은 기업, 재무 상태 불투명하고 리스크가 매우 크지만, 수수료율은 매우 높습니다. (최대 50%). 조던은 처음엔 합법적으로 이 주식을 판매했습니다. 단, 고객에게는 “곧 엄청난 기업이 될 거예요”라고 과장된 정보를 주었습니다.

2) 펌프(pump) 앤 덤프(dump) 방식

조던이 자신의 회사를 세우고 나서부터는 체계적인 주가 조작 시스템이 가동됩니다. 저가의 무명회사 주식을 헐값에 대량 매수해 놓고 직원들에게 전화를 시켜 투자자들에게 이렇게 말하게 했습니다. “지금 이 회사가 곧 대박 날 겁니다. 월스트리트에서도 움직이고 있어요.” 고객들이 매수에 가세하며 주가가 급등합니다. 이걸 “펌프(pump)” 단계라고 합니다. 주가가 오르면 조던과 내부자들은 자신이 싸게 산 주식을 고점에 팔아버립니다. 이걸 “덤프(dump)” 단계라고 합니다. 주가가 폭락하면서 고객들은 손실을 보고, 조던은 차익과 수수료(고객 거래 금액의 50%)를 챙깁니다.

3) 기만적 화술 훈련

조던은 직원들에게 무조건 자신 있게 말하라고 훈련시킵니다: “진실이 중요한 게 아니야. 그 사람이 믿게 만들 수 있으면 되는 거야.” 고객이 믿도록 유도하는 심리 조작 화법을 쓰고, 기술적 분석이나 재무정보는 겉포장일 뿐이라고 말하면서 감정을 건드립니다. 헛된 희망을 심고, 거절하지 못하게 하는 화술이 핵심이었습니다. 조던 벨포트는 돈을 버는 데 있어 ‘정당함’보다 ‘효율성’을 선택했고, 결국 그것이 그를 법정으로, 감옥으로, 그리고 내면의 붕괴로 이끌었습니다.

돈을 버는 방식이 왜 자아에 영향을 미치는가?

1. 돈은 단순한 수단이 아니라 '자기 인식의 거울'이기 때문입니다.

돈을 버는 방식은 내가 스스로를 바라보는 기준입니다. 돈을 버는 방식 안에 내 자신이 있습니다. 그래서 정상적이었던 사람이 비윤리적이거나 파괴적인 방식으로 돈을 벌면, 그 순간부터 자아의 기반 자체가 흐릿해지기 시작합니다.

2. '나쁜 방식'은 반드시 '내면의 타협'을 요구합니다.

남을 속이면서 돈을 번다 → 처음엔 불편하지만, 자꾸 무시하게 된다.

법을 살짝 어긴다 → “괜찮아, 다들 이렇게 해”라고 자기 합리화한다.

타인의 고통을 외면한다 → “내가 그걸 다 책임질 수는 없잖아”라고 둔감해진다.

이런 작은 타협들이 쌓이면 결국 내 안의 '도덕 컴퍼스'가 고장 나고, “나는 어떤 사람인가?”라는 질문에 당당히 대답할 수 없는 상태가 됩니다. 그 순간, 자아는 서서히 자신을 속이는 방향으로 변형되기 시작합니다.

3. 자아가 무너지면 감정이 마비되고, 결국 ‘사람’이 무너집니다.

조던 벨포트처럼 말이죠. 처음엔 “이 정도는 괜찮아”에서 시작하지만, 시간이 지나면서 죄책감을 못 느끼게 되고 관계가 수단이 되고 감정을 억누르게 되고 결국 자기 자신을 마주할 수 없게 됩니다. 이 상태가 오래되면 공허함, 불면, 우울감, 자기혐오가 찾아오고, 결국엔 “나는 누구인가?”라는 근본적 위기에 직면합니다.

어떻게 했으면, 조던이 가족과 자신을 지킬 수 있었을까?

- 속도보다 방향을 먼저 봤어야 했다: 조던은 돈이 벌리는 방식에만 집중했지, 그 돈이 어떤 결과를 낳을지는 생각하지 않았습니다. 가족과 자신을 지키기 위해선, 무엇보다 먼저 “나는 어떤 방식으로 돈을 벌고 있는가?”, “이 돈은 남을 해치고 얻는 것인가?”를 돌아봤어야 했습니다.

- 아내와 돈의 규칙을 합의했어야 했다: 조던은 혼자만의 세계에서 돈을 썼고, 아내는 그걸 지켜보기만 했습니다. 하지만 부부는 같은 배를 탄 팀입니다. 돈이 생겼을 때 가장 먼저 했어야 할 일은 “우리의 삶을 어떻게 만들까?”에 대한 합의였습니다. 조던이 했어야 할 말은 “우리 이렇게 성공했어. 앞으로는 우리 딸을 위해, 가정을 위해 이 돈을 어떻게 쓸지 함께 정하자.” 돈의 결정권을 혼자 갖는 순간, 관계는 균형을 잃습니다. 가족을 지키고 싶었다면, 아내를 ‘청중’이 아니라 ‘동반자’로 대했어야 했습니다.

- 사치와 쾌락에 한도를 정했어야 했다: 조던의 파멸은 마약, 여자, 파티로 대표되는 쾌락 중독에서 시작됩니다. 그는 돈을 감정의 배출구로 사용했고, 감정 조절을 실패했습니다. 조던이 했어야 할 선택은 “한 달에 얼마 이상은 사치하지 않겠다.” “내 감정이 흔들릴 때, 돈이 아닌 운동이나 대화로 풀겠다.” 돈이 생겼을 때는 ‘쾌락 통제력’이 곧 인생 통제력이 됩니다. 자신을 지키기 위해선, 기분 따라 쓰는 돈을 ‘원칙’으로 묶었어야 했습니다.

벼락부자가 되었을 때 잘못된 길로 가지 않으려면?

- 첫 돈은 절대 쓰지 말고 지켜봐라: 큰돈이 들어오면 대부분 “쓰고 싶다”는 생각부터 듭니다. 하지만 그 순간, 1~2달만이라도 일부러 쓰지 말고 가만히 보기만 하세요. 그러면 내가 원했던 게 진짜 ‘이 돈’이었는지, 아니면 ‘내 감정이 만든 착각’이었는지를 알 수 있습니다.

- 무엇을 살까보다 누구와 나눌까를 생각하라: 갑작스러운 부는 주변 인간관계를 바꾸게 만듭니다. 이때 진짜 나를 좋아하던 사람과 돈을 보고 붙는 사람이 구분되기 시작합니다. 돈이 생겼을 때는 사람이 먼저입니다. 돈은 결국 사람에게 쓰게 됩니다.

- 그릇을 먼저 키워라: 돈이 생기면 감정이 크게 요동칩니다. 들뜨거나, 불안하거나, 욕심이 나거나. 이때 매일 감정 일기를 쓰면, 자신의 욕망이 어디서 나오는지 명확해집니다. 오늘 내가 사고 싶은 건 진짜 필요해서일까? 이 소비가 나를 성장시키는가, 아니면 그냥 기분 전환인가? 이 선택이 ‘나의 가치’에 맞는가? 돈보다 먼저 그릇을 키우는 공부와 경험을 하는 것이 우선입니다.

<더 울프 오브 윌스트리트> 감독이 말하고자 한 메시지는?

윤리보다 성과가 우선인 세상, 이게 정상인가?"

조던은 회사 직원들에게 말합니다. “전화로 아무 말이나 해서 주식을 팔아! 상대방은 돈을 잃겠지만 넌 수당을 받아!” 윤리보다 성과가 우선되는 세계. 거짓말과 사기로 성공해도 그게 칭찬받는 시스템. 스코세이지는 이 시스템이 개인만의 문제가 아니라 사회 전체의 문제라고 말합니다. 사회 전체의 탐욕 구조, 윤리적 무감각, 자본주의의 병든 속성을 폭로합니다. 이 영화는 단지 한 사람의 몰락이 아닌, 우리가 살고 있는 시스템 자체에 대한 거울입니다.