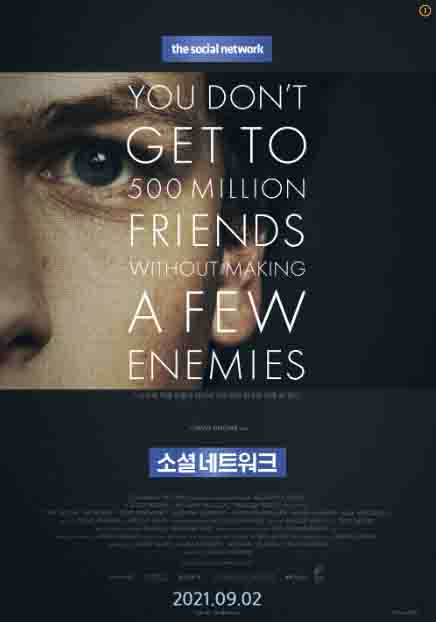

〈소셜 네트워크〉는 페이스북의 탄생과 성장 과정을 법정 공방과 회상을 교차 편집으로 엮어, 아이디어의 소유권, 공동창업자 갈등, 네트워크 확대 전략을 극적 긴장 속에 배치합니다. 이 영화는 “페이스북 성공기”가 아니라, 야망·우정·배신·권력의 역학과 “사람을 연결하는 기술”이 인간 욕구를 어떻게 포착해 플랫폼으로 변환되는지를 정밀하게 보여주는 심리·비즈니스 드라마입니다.

1. 페이스 북 초기 버전 <페이스매시>: 아이디어 출처·배경·원인·의미

- 출처: 하버드 기숙사 학생명부 사진첩이 책자로 있었고, 당시 유행하던 ‘Hot or Not’류의 매력 평가 웹사이트에서 영감을 받습니다.

- 배경: 여자친구와의 이별·자기 인정 욕구·엘리트 사교 문화에 대한 반감이 겹치면서 “밤새 코딩”으로 폭발합니다.

- 원인(실행): 학내 여러 사이트에서 사진을 긁어와(무단 수집) 두 명을 비교 투표하게 하는 간단한 UI/UX로 구현합니다.

- 결과: 단기간 폭발적 트래픽 → 서버 과부하 & 사생활 침해·성차별 논란 → 징계 위기에 처합니다.

- 의미: 윤리적 문제에도 불구하고 “온라인에서 인정받고 싶다”는 보편 욕구의 실증이었고, 훗날 페이스북의 씨앗이 됩니다.

핵심: 페이스매시는 ‘남을 평가하는 재미’를 실험했고,

여기서 관측된 심리가 ‘나와 관계를 맺고 인정받고 싶은 욕구’로 전환되며

페이스북으로 진화합니다.

2. 아이디어 변천: 페이스매시 → 더 페이스북 → 페이스북

- 2003 페이스매시: 외모 비교 투표. 충동적·파괴적 실험. 윤리 논란으로 단명됩니다.

- 2003 하버드 커넥션: 윙클보스 형제·디비야 나렌드라의 학내 SNS 구상과 접촉(네트워크 아이디어의 자극).

- 2004 더 페이스북: 하버드 학생 전용 온라인 명부. 실명·edu 이메일 기반 신뢰 네트워크. 프로필/친구/관계 가시화.

- 2005~ 페이스북: “The” 제거·브랜딩 단순화, 아이비리그 → 전 세계 확장, 대학 한정 → 일반 사용자 개방, 기능 다각화(그룹/메시지/페이지 등).

전환 포인트: 타인 매력 평가 사이트 → 자기 표현 사이트 → 관계 맺기 사이트 → 네트워크 확장.

3. 페이스북이 페이스매시와 다른 점(업그레이드 포인트)

| 구분 | 페이스매시 | 페이스북 |

|---|---|---|

| 목적 | 오락적 비교·평가 | 자기 표현·관계 형성·소속감 강화 |

| 데이터 | 무단 수집(윤리·법적 리스크) | 자발적 제출(신뢰·지속성 확보) |

| 참여 | 수동 클릭(평가) | 능동 구축(프로필·친구·피드) |

| 정서 효과 | 자존감 침해·논란 | 인정·소속·유대 강화 |

| 확장성 | 학내 한정·단발성 | 캠퍼스→글로벌 네트워크 효과 |

업그레이드 핵심: “평가의 장난”을 “신뢰 기반 관계 플랫폼”으로 구조가 변환됩니다.

4. 페이스북은 어떻게 폭발적 인기를 끌었나?

- 실명·edu 인증: 가짜/익명성의 소음을 최소화해 신뢰와 안전감을 확보합니다.

- 초기 한정성: 하버드→아이비리그로 확장하며 “선망 프레이밍”과 소속 욕구를 자극합니다.

- 간결한 UX: 프로필·친구·관계 시각화라는 핵심 플로우에 집중.

- 핵심 심리 충족: 자기 표현, 인정(좋아요/댓글), 소속감, 비교의 동학을 엮습니다.

- 네트워크 효과: 친구가 쓰면 나도 쓴다 → 임계치 도달 후 S-커브 성장.

5. 성공한 저커버그의 핵심 역량 3가지

- 기술적 실행력: “계획”보다 “작동하는 것”을 먼저 만든다. 즉시 구현이 시장 선점으로 직결.

- 인간 욕구에 대한 통찰: 인정·소속·표현 욕구를 정확히 건드리는 최소 기능 설계.

- 장기 비전·집착: 단기 수익화보다 사용자 기반 확장·브랜드 단순화·모바일 전환 등 지속성 집중.

6. 사회성 부족 저커버그처럼, 사회성 부족이 되는 가정환경·양육방식은?

- 애착 불안정: 부모의 정서적 일관성 부족 → 친밀 관계 기술 미숙.

- 학업/인지 편향 양육: 지적 성취 중심 → 사회적 관계 학습 기회 결핍.

- 과잉보호·방임: 극단적 양육은 갈등 조정·협력 학습을 방해.

- 모델링 부재: 부모의 대인관계 회피·협소성 → 아이의 사회적 불편 내면화.

- 감정 표현 억압: 감정 교류·조절 능력 미발달 → 성인 관계에서 어려움.

결핍은 통찰로, 통찰은 설계로, 설계는 실행으로 전환될 때 비로소 시장의 행동을 바꿉니다.

이런 결핍은 역설적으로 특정 영역 몰입과 관찰자적 통찰을 강화해, 제품·기술 방향성에서 강점으로 전환되기도 합니다.

이 영화는 “페이스북 성공기”가 아니라, 야망·우정·배신·권력의 역학과 “사람을 연결하는 기술”이 인간 욕구를 어떻게 포착해 플랫폼으로 변환되는지를 정밀하게 보여주는 심리·비즈니스 드라마입니다.